Мамочка, спрячь меня, а то убьют!..

Мы продолжаем публиковать военные воспоминания ветеранов — работников ядерного центра. Сегодня ими делится Вячеслав Иванович Егоров.

Война началась, когда мне еще не было двух лет, папа — на фронте, в моей детской памяти только мама, бабушка Наталья Дмитриевна и брат Николка. Старый купеческий город Камышин на высоком берегу Волги, 180 километров от Сталинграда.

Вот некоторые памятные эпизоды военного времени.

… Зимой к утру, еще ночью, в доме и под одеялом становилось неуютно и холодно, но мама встает затопить русскую печь. На кухне появляется слабый свет от керосиновой лампы, потом я слышу, как мама зажигает спичку и со словами: ”Господи, благослови.” подносит ее к заготовленной с вечера растопке. Слышу, как начинает звучать, разгораясь, огонь и на беленой стене играют тени. Все, теперь холод скоро уйдет, мама и тепло рядом, можно спать дальше. Вот это «Господи, благослови…” теперь всю жизнь со мною, когда зажженная спичка подносится к дровам.

… Немцы прилетели в Камышин бомбить нефтебазу и продовольственные склады (видимо, весна 1942 г.). Я не помню сирен воздушной тревоги, но меня с братом, сонными, мама и бабушка с испуга вывели из дома ночью прямо на середину улицы. В прошлый налет на соседней улице было прямое попадание бомбы в жилой дом, и мама, видимо, боялась того же. Ранние утренние сумерки, еще темно, но я вижу, как высоко в темном небе уходят в сторону Волги кресты немецких самолетов, освещенные еще не поднявшимся солнцем. Мы стоим, тесно обнявшись — уж если убьют, так всех разом. Мама скажет потом, как я вжимался в юбку и просил: ”Мамочка, спрячь меня, а то меня убьют!..” Пожалуй, это первая отчетливая картина — освещенные кресты улетающих самолетов в ночном небе.

… Лежу на теплой печи и сверху смотрю, как на полу у стола остывают в котелке и потрескивают вынутые из печи жареные тыквенные семечки. Заманчиво, но тронуть нельзя. Котелок семечек на рынке мама меняет на две четвертушки хлеба. Помню, как одна достается нам с братом. Делимся по-братски, потом проводим на столе между оставшимися крошками демаркационную линию: твое — мое. Из сладостей помнятся сушеные дынные корки и лепешки из паслена, собранного на бахче и высушенного в зиму. И редкое лакомство — ломти тыквы, запеченные в печи.

… Ночные очереди за хлебом по карточкам у купеческого лабаза. Женщины отчего-то периодически считались до утреннего открытия магазина. И как только мы, дети, засыпали, сбившись в теплую кучу у подъезда дома, как в темноте (улицы тогда не освещались), начинался шум (считаться!..) и снова — выстраивание у стены лабаза очереди для счета. В темноте матери звали своих детей, толпа шумела, вытягивалась в длинную очередь, и кто-то считающий хлопал нас с братом по плечу, называя номер. Снова можно в кучу к ребятам подремать.

… Утром иду в детский сад, несу с собой завернутую в платок четвертинку лепешки. У нее поверхность в сухой муке, как наждачная бумага, а из разрезов выступают кусочки картошки. Муки не хватало, в тесто подмешивали для объема картошку и пекли почти без масла. Я должен был ее принести в садик себе к обеду. Но, понемногу пробуя, так и съедаю по дороге.

… В доме из мебели — кровати, зеркало, стол с табуретками, кадка с кустом чайной розы (мой первый цветок!) и черный кружок репродуктора с висящими проводами. Вечером при керосиновой лампе на кухне незабываемый голос Левитана из темного зала: «От Советского информбюро… Сегодня наши войска…” Лица мамы и бабули, свет керосиновой лампы и в черном проеме двери в зал на тончайшей нити опускается белый паучок. ”Люба, — говорит бабушка Наталья, — ведь белый, жди хорошего письма…”

… С бабушкой Натальей идем улицей в Никольскую церковь. Она ведет меня туда первый раз, я еще не знаю, что такое церковь и зачем туда идти, капризничаю и прошусь отпустить меня домой. Но мы в нее входим, и я попадаю в красочное пространство, здесь спокойные люди, пение псалмов, горящие тонкие свечки, иконостас за широкой аркой перед алтарем, служивые в красивых одеждах. Мы стоим у стены, рядом с большой иконой Богоматери над подсвечником, и она через стекло киота смотрит на меня с укором и грустью. Так и осталась со мной Богоматерь Иверская. Ее маленькую икону я всегда беру с собой в поездки, особенно в заграничные. В Иерусалиме я освятил ее на камне помазания в храме Гроба Господня, она была со мной в Дамаске, в церкви Анании, где крестили Павла, в соборе Святого Марка в Венеции, в Толедо, Антверпене, в Кельне, Трондхейме, Агре, в пещере Святого Павла на Мальте…

… Наш дом стоял на окраине города, через пять домов — степь, и дальше наша улица Зеленая становилась дорогой на Сталинград. Широкая улица часто размывалась дождями, и я в руслах просохших ручьев находил почерневшие медные монеты царской чеканки с вензелями Павла, Петра и Екатерины, город ведь сложился купеческим и старые монеты не были редкостью. За последним домом на окраине слева от дороги начинался длинный и глубокий противотанковый ров с валом, уходящий к Волге. Справа от дороги — два бетонный кольца ДОТов с пулеметными нишами. Сталинград был рядом, город готовился к защите, но немцы здесь не появились. Мы с ребятами часто ходили этой дорогой к Сидорову родничку в километре от города — там начинал формироваться длинный и глубокий овраг, уходивший к Волге.

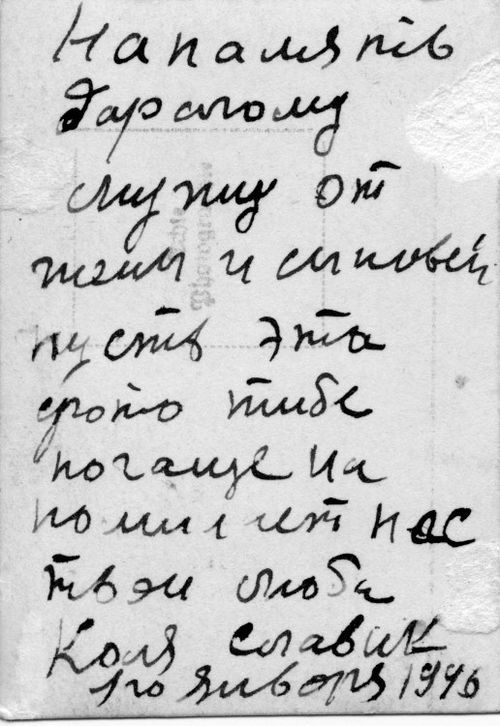

Папа Егоров Иван Никитович вернулся после с фронта только в сентябре 1946 года из Манчжурии, когда мне было уже семь лет. Сын репрессированных и высланных в Сибирь родителей (мать — моя бабушка Наталья — дважды бежала из лагеря, второй раз успешно, отец — дед Никита — похоронен под Томском) с 16 лет работал грузчиком на железнодорожной станции. Потом шоферские курсы, автомеханик. Войну прошел вначале танкистом в составе 6-й танковой армии, а после ранения — Юго-Западный фронт, 2-й Украинский фронт, Забайкальский фронт. Мое детское сознание формировалось в отсутствие отца, и я все смотрел и смотрел в него, впитывая с запозданием родного человека. Вечерами я ждал у калитки его возвращения с работы. Он появлялся из-за угла в строгой военной форме и, наискосок пересекая улицу, шел к нашему дому. Так он и идет ко мне всю мою жизнь.

Памятные послевоенные эпизоды.

Мама за непослушание и упрямство ставит меня в угол. Прощения, однако, не прошу, а устав, прислоняюсь к стене, опускаюсь на коленки и засыпаю. Сквозь полудрему слышу, как пришел с работы отец. Мама говорит: ”Вань, ты посмотри, какой упрямый, так прощения и не попросил…” Папа молча подошел, осторожно поднял меня на руки, прижал к себе и перенес на кровать у печи. Первое и памятное на всю жизнь родное тепло отцовских рук.

Второе — через 5 или 6 лет. Мы переехали жить в другой дом, ближе к Волге. Все летние дни я проводил на Волге, рыбачили с ребятами, купались. Но довольно часто приходили ветровые бури, и если ветер дул с низовьев Волги, мы называли его Моряна, а если со стороны города, стоящего на высоком каменистом берегу, то Горыч. Последний был особенно опасен при купании, потому что под прикрытием берега была спокойная вода, а дальше начиналось буйство волн. В такой ветер мы с товарищем решили на лодке зачалить и привезти к берегу плывущее недалеко бревно (на дрова!). Но это легко не давалось, и течение постепенно снесло нас к оврагу, разрезающему высокий берег, где мы сразу попали под ураганный ветер, который отнес лодку от берега в стихию волн. Попытки грести к берегу были напрасны — нас уверенно относило к бурной середине. Главная опасность — оказаться боком к волне. И мы, два пацана 12 лет, приняли отчаянное решение — не противиться ветру, подчиниться ему, а дальше… Мы быстро развернулись и, подняв половой настил лодки — слань в качестве паруса, поплыли навстречу разгулу стихии на середину Волги. Один держал слань, другой рулил снятым веслом, держа лодку строго по волнам. И это нас спасло. Мы прошли под ветром самую опасную середину реки, а дальше, случись беда, можно было и вплавь — левый берег Волги пологий, мелкий и песчаный. Но течение вынесло лодку на одинокий песчаный остров на другом берегу в нескольких километрах от города. Ветер не утихал. Мы вытащили лодку подальше от берега, нашли какую-то яму от поваленного дерева, отсиделись. Потом, уже к ночи, собрали по берегам острова выброшенные в половодье ветки, древесную рухлядь и сухую траву, обустроились. К счастью, в рундуке лодки оказались спички и картофелина. Мы развели костер и просидели у него, поддерживая по очереди огонь, всю ночь. Утром по песчаному мелководью протащили лодку до уровня города, потом еще выше на такие же километры, чтобы при переправе на веслах с учетом течения приехать в нужное место. Но ошиблись в расчетах, и после переправы пришлось тащить лодку к стоянке уже каменистым берегом.

Когда я пришел домой, мама встретила меня в слезах, но без упреков, а папа спокойно расспросил меня, одобрил и обнял. Позднее мне сказали, что когда нас унесло, ребята прибежали сообщить родителям. Папа пришел на берег, следил за нами, пока мы не пристали к острову, и ушел, только увидев за рекой дым от костра.

Вместе с папой в мою жизнь пришли книги. Несмотря на бедность послевоенной жизни, он часто с получки приносил новую книгу. И в доме постепенно формировалась своя библиотека — единственное богатство. Пушкин и Горький, Жюль Верн, Дюма, Гюго, Золя и Фейхтвангер, Сервантес…

После возвращения с войны папа работал в структуре горкома ВКПб, секретарем райкома КПСС, последние годы перед уходом на пенсию возглавлял городской пассажирский автопарк. Похоронен в Камышине.

Мама Егорова Любовь Степановна выросла сиротой в семье брата, работала на строительстве Сталинградского тракторного завода, воспитала четверых детей. Последние годы жизни жила в Сарове у дочери, моей сестры, здесь и похоронена.

ник ан

А я вот, к сожалению, пасынок - и по дате рождения, и по отцу..